per Carmine Lubrano e le sue Letanie

si parla,si scrive di poesia (Repubblica apre la bottega).Si parla,si scrive di De Angelis,Magrelli (bravi) o ancora e ancora della Merini superstar o delle giovani e giovanissime (tante)poete,che mettono insieme mestrui e ferite.

Ma dopo Emilio Villa,dopo Edoardo Sanguineti,dopo " ‘l mal de’ fiori" di Carmelo Bene,tra i grandi santi Anarchici (unici ed irripetibili),c’è posto solo per il secondo regale(come scrive Marzio Pieri) Lubrano. È vero! ha ragione Gualberto Alvino : "... leggere e ascoltare Lubrano è un dovere".

Ho ascoltato (bambina) Carmine Lubrano a Parigi,leggere,cantare (in franco-napoletano):"Julie Juliette Je t’aspette ‘ndint‘ ‘o vicolette..." ;ho danzato diverse volte tra le onde dei suoi versi; ancora l’ho ascoltato ad Arezzo,con Adriano Spatola e,successivamente,nei meravigliosi concerti di poesia,con Rino Zurzolo (superlativo al contrabbasso)e con Edoardo Sanguineti,in chiese sconsacrate.

Ancora ho applaudito ( con Pignotti,Lunetta e molti altri) Lubrano nella sua performance,insieme a Paola Pitagora,al castello di Fiano,per il premio Feronia (vinto da Lubrano nel 2004 -Leggi la motivazione,bellissima e puntuale,di Marcello Carlino).Mi sono innamorata della sua "Lengua amor Osa", ho pianto con "co’ tiemp’ " (

Ho ringraziato(sui social)la giuria del Trivio 2018,che ha assegnato,a Lubrano,il premio alla carriera per la poesia.

E "resto senza fiato,mi appassiono e mi commuovo" per questo nuovo dono "Letania salentina e altre Letanie" , nuovo libro,arrivato,dopo un po’ di anni di assenza. Nuovo libro e libro nuovo (e sono due i libri,c’è anche "riscritture antagoniste" , altra sorpresa,in cento copie numerate e firmate,per Eureka edizioni). Libro sempre nuovo,quello che confeziona l’autore,con grande mestiere e grande amore. Libro vivo,vero e verace,sembra essere fatto di pane,rumori e respiri e sembra di sentirlo cantare Carmine (Carmine canta). I versi dalla pagina si riflettono sulle pareti e con inchiostri gocciolanti,poi ti accompagnano per le strade,nel traffico urbano,nelle passeggiate con il cane. Li avverti sulla punta della lingua,quale "sputo d’artista,salmastra letania,preghiera onanista,voce che danza la sua gravidanza".

Questo libro ti dice che la poesia è copul’Azione.

E qui mi fermo e mi firmo( con un nome d’arte "vicino" al lavoro dell’artista-poeta Carmine Lubrano)

mi firmo

rRose Duchamp

di Annalucia Cudazzo

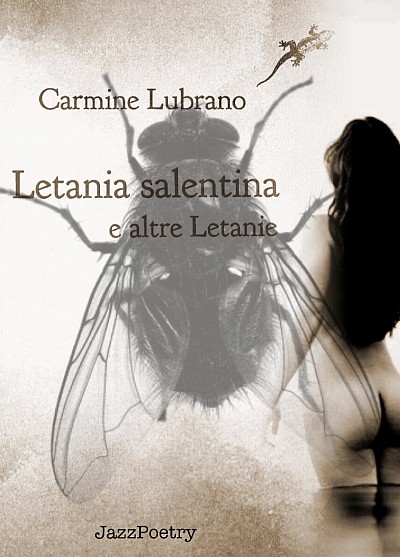

Prima di passare ai contenuti di Letania salentina e altre Letanie (JazzPoetry, 2018), il volume necessita di una riflessione dal punto di vista della veste editoriale. Il libro, infatti, si differenzia immediatamente dalle classiche edizioni tascabili di opere, in poesia o in prosa che siano, in quanto, come si può notare, si tratta di un grande formato, il formato A 4 (30 x 21 cm). Per le sue dimensioni il libro richiama subito alla mente – e forse non è un caso visto che Carmelo Bene viene nominato diverse volte nelle Letanie di Carmine – il poema, nato a cavallo fra i due millenni: ‘l mal de’ fiori di Carmelo Bene appunto, edito nel 2000 dalla Bompiani. Il volume di Lubrano appare un libro da collezione, anche per i fogli di carta pregiata che lo compongono e per lo spazio concesso e dedicato all’aspetto visivo: già dalla copertina, si possono notare delle simbiotiche sovrapposizioni di immagini che con prepotenza si affacciano sulla pagina, quasi squarciando la carta. Ad esempio, a pagina 6, prima dell’inizio del testo, affiora una foto di Roca Vecchia da dove l’opera prende le mosse, con particolare riferimento alla nota Grotta della Poesia. Ovviamente risaltano immediatamente le foto di mosche che, non solo sulla copertina, ma molto spesso fanno capolino nel testo; inoltre, nel libro sono inseriti anche alcuni versi dell’opera scritti a mano e foto che intervallano alcuni momenti del volume. È necessario, però, precisare che tali immagini non hanno il semplice scopo di dilettare lo sguardo del lettore né una mera funzione di abbellimento del testo, in quanto l’attività di Carmine Lubrano mira a un connubio – seppur dialettico, mai passivo – fra le diverse manifestazioni artistiche, dimostrando l’importanza dell’interazione fra linguaggi (la poesia ovviamente, ma anche l’arte visiva appunto, e, come ci si può accorgere sentendo Lubrano recitare, il teatro e l’uso della voce per dar corpo alla parola). Nel corso del tempo è stato, infatti, fondamentale per l’autore questo filone di ricerca e di sperimentazione, tant’è che, nel suo percorso artistico, Carmine vanta la cura di alcune antologie didattiche, fra cui POeSIA, PHOTOgrafia, Il di-SEGNO Poietico, dedicate appunto alla scoperta della poesia visiva e dei giochi di parole e alla fotografia creativa. Invito, pertanto, i lettori a sfogliare subito il libro, anche per notare i procedimenti dadaisti che qui sono stati adottati (come, ad esempio, a pagina 59).

Carmine Lubrano, nell’ultimo ventennio del secolo scorso, è stato uno degli esponenti più attivi della cosiddetta "Terza ondata", ossia il terzo momento delle sperimentazioni avanguardistiche; parlo di terzo momento perché nella storia dell’avanguardia letteraria italiana, l’incipit va visto nelle avanguardie della prima metà del secolo scorso, mentre il secondo momento è sicuramente quello che abbraccia il periodo tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta. Permettetemi una breve digressione letteraria. In questa seconda fase, fondamentale importanza ha rivestito un gruppo di autori, fra cui Edoardo Sanguineti, Alfredo Giuliani, Antonio Porta, Nanni Balestrini ed Elio Pagliarani. I componimenti di questi scrittori confluirono in un’antologia intitolata I Novissimi. Poesie per gli anni Sessanta ed è da qui che esce allo scoperto tale gruppo che dà vita al movimento letterario della Neoavanguardia, che ha, fra i tanti obiettivi, quello di opporsi al consumismo di stampo commerciale che sfrutta la lingua e quello di ribellarsi a una letteratura succube del potere politico: pertanto, si rende necessario che il lettore sia colui che è capace di riscrivere la poesia, nel momento stesso in cui la legge, che quindi sia capace di dotare di senso ciò che legge. La poesia per gli esponenti della Neoavanguardia deve denunciare la mancanza di senso della realtà e, allo stesso tempo, deve puntare sulla polisemia del linguaggio. Nel 1963 a Palermo si tiene un importante convegno, per volontà della Neoavanguardia, a seguito del quale nasce il cosiddetto Gruppo ’63 che vuole ribellarsi alla letteratura di consumo, non vuole adeguarsi alle dilaganti tendenze politiche e soprattutto esige una lingua nuova, una lingua da raggiungere attraverso pastiches linguistici, collages verbali, il prendere in prestito parti di testi di altri autori, la ribellione alla sintassi tradizionale, il ricorso frequente alla ripetizione, cioè un’insistenza su alcuni determinati schemi iterativi. (Cfr. G. Barberi Squarotti et Alii, Storia e antologia della letteratura,Vol. 6, 2006)

Si è reso necessario questo excursus perché l’attività di Carmine Lubrano affonda le sue radici in questo humus culturale, da cui riprende temi e motivi. Negli anni Ottanta, infatti, si manifesta di nuovo con grande intensità un desiderio di avanguardia, strettamente legato ai motivi di fondo della Neoavanguardia, di cui alcuni esponenti, come Sanguineti, continuarono a dare il loro contributo. Gli obiettivi restavano quelli di non accettare la realtà decadente postmoderna, schiava di meccanismi consumistici e omologanti, e dunque di ribellarsi a essa. I poeti che operavano in tal senso, in questo periodo, furono annoverati in un’antologia, curata da Filippo Bettini e Roberto Di Marco, fra i poeti della Terza ondata, da cui il titolo dell’antologia: Terza ondata. Il Nuovo Movimento della Scrittura in Italia. Ovviamente fra questi autori spicca anche il nome di Carmine Lubrano. Tutti questi elementi, secondo me, costituiscono già una buona motivazione per avere fra le mani l’opera di Carmine e leggerla.

Letania salentina e altre Letanie, edita nel 2018, è ancora profondamente legata al carattere che anima la produzione degli anni della Terza Ondata, dunque il poeta è sostanzialmente rimasto in linea con la sua precedente storia artistica. Il termine "letania" del titolo è la variante popolare di "litania", dal verbo greco "litaneùo", che vuol dire "invoco con preghiere"; dunque la letania è sì un’invocazione, una supplica, ma da Lubrano viene dissacrata, assumendo il significato di nenia, di poesia in cui le parole si ripetono. Quindi, sin dal titolo, emerge quanta importanza sia data da Lubrano all’aspetto della ripetizione che, come dicevamo, ha un ruolo chiave nella poetica della Neoavanguardia (sono tante le formule ripetitive che si incontrano nel poema di Lubrano; quella che risalta maggiormente e nel corso di tutto il testo è l’espressione "sono qui a Roca", che si conta per nove occorrenze disseminate nel libro).

Il poema, infatti, inizia a Roca Vecchia, dove si trova la Grotta della Poesia, cui sono legate diverse leggende, fra cui quella che narra di una principessa che faceva il bagno nelle acque presso la Grotta che, inevitabilmente, diventò la meta di molti poeti che decisero di scrivere versi ispirati alla bellezza della giovane. Anche il nostro poeta si trova a Roca, quando inizia a scrivere Letania, che comincia quasi in medias res, tant’è che si apre con una lettera minuscola e con la congiunzione "e", come se si stesse continuando un discorso precedente. Il poeta è a Roca e la prima cosa che registra è la presenza di giovani bagnanti che chiedono: "dov’è la Poesia" (p. 7)? Ovviamente il loro interrogativo si riferisce alla Grotta della Poesia, non di certo alla scrittura, cui invece pare andare il pensiero dell’autore, cosciente – forse un po’ amareggiato – della marginalità rivestita dalla poesia, e soprattutto da un certo tipo di poesia, per le nuove generazioni che, come si legge nel testo d’apertura, sono completamente risucchiate dal mondo social che è il mondo delle false apparenze che impedisce loro di godere davvero della vita: anche il tuffo in acqua non viene fatto per puro divertimento ma per essere postato su Facebook, su Instagram, e lo si fa, come scrive Lubrano, "sognando di essere amati".

Dov’è la Poesia, dunque? È laddove si può ammirare una bella donna che fa il bagno, sicuramente; per Lubrano è la "lingua inaudita che scopre le sue ferite" (p. 50), è l’"inferno d’inchiostro […] soffocato sulla carta assetata", è "infedele bellezza tra bestemmie stremate" (p. 50), è "un sordo lamento", "una bestemmia", è un "isterico rumore", è qualcosa che "nun trova pace" (p. 72). Il poeta, invece, non ha più voce né parole; i poeti tutti sono rimasti "senza versi" e "senza bandiere rosse" (p. 60), come scrive lo stesso Lubrano, riecheggiando Le belle bandiere di Pier Paolo Pasolini.

L’opera di Carmine Lubrano è una trama fitta di richiami, a volte espliciti a volte impliciti, ad altri artisti e ad altre opere. Fra i tanti, molti dei quali si incontrano nella prima sezione Letaniasalentina e nella seconda intitolata Altre Letanie, cito: lo scrittore futurista Francesco Cangiullo di cui viene ricordato lo Stornello del morente, Catullo, Edoardo Sanguineti, Petronio e il suo Satyricon, Eduardo De Filippo, Vincent Van Gogh, i poeti andalusi, i Novissimi, Emilio Villa che scrisse proprio un’opera intitolata Letania per Carmelo Bene, Corrado Costa (poeta del Gruppo ’63), Carmelo Bene, Elio Pagliarani (di cui si menzionano anche la moglie Maria Concetta Petrolla, chiamata affettuosamente "Cuncetta", e una delle sue opere La ragazza Carla), Alfredo Giuliani, Sarah Benziadi (artista, esperta di danza del ventre, premiata come ambasciatrice degli Emirati Arabi), lo studioso Andrea Cortellessa, Piero Manzoni, Nanni Balestrini, Rina Durante, i surrealisti francesi che non sono espressamente nominati ma cui è fatto un richiamo attraverso l’espressione "cadaveri squisiti", che ricorda il nome del gioco surrealista "Il cadavere squisito beve il vino nuovo". Fra questi nomi, ci sono delle litanie dedicate anche alla poetessa Claudia Ruggeri, che devo necessariamente nominare in coda, al di fuori di ogni elenco: vedere la più piccola (parlando dal punto di vista biografico) degli autori del gruppo leccese de «l’incantiere» in cui operava, scomparsa giovanissima, con all’attivo due poemetti e qualche poesia sparsa, assieme ai grandi nomi che ammirava e a cui si ispirava, permette di sottolineare ancora una volta lo straordinario talento della Ruggeri, i cui versi, come sostenne lo stesso Franco Fortini, dedicatario di inferno minore, prima opera della poetessa, risentivano proprio delle caratteristiche delle "avanguardie e neoavanguardie" (F. Fortini, in «l’incantiere», 1996). Prendo i testi dedicati a Claudia Ruggeri come esempio per individuare il recupero di parti di versi altrui che vengono rielaborati da Lubrano, dando vita a nuovo materiale poetico; chi conosce a fondo la scrittura della Ruggeri non potrà non vedere le numerose citazioni tratte dalle sue due opere e dai suoi componimenti sparsi:dalla casa di Gallipoli all’angiola di Chagall, dal lamento della sposa barocca alla carta dei tarocchi del Matto.

Un’altra evidente caratteristica che contraddistingue lo stile di Lubrano è il plurilinguismo, orizzontale e verticale: verticale perché l’autore si muove tranquillamente e con naturalezza tra il tono aulico e il turpiloquio; orizzontale perché l’autore arricchisce la lingua italiana con termini stranieri, che derivano dal francese, dallo spagnolo, dall’inglese, dal latino e soprattutto dal dialetto,che coesiste con la lingua nazionale e a cui Carmine, a suo tempo, ha anche dedicato diversi studi confluiti nella sua tesi di laurea incentrata proprio sulla "funzione-dialetto".

Lo stile di Carmine Lubrano ricorda quello barocco; d’altronde, l’arte barocca in qualche modo è un’antenata delle avanguardie. Mi viene in mente un passo dell’opera L’orecchio mancantedi Carmelo Bene, in cui l’autore di Campi Salentina si rivolge all’amico Vittorio Bodini – che il barocco lo conosceva bene – per saperne di più al riguardo e soprattutto per comprendere il perché in Italia tale stile fosse considerato sempre in maniera dispregiativa. Bodini spiega che lo stile barocco, che ha fatto la sua fortuna nel Seicento, per la nostra cultura ha rappresentato una valida alternativa alla classicità e a tutto ciò che da essa deriva: è, cioè, un modo di intendere il mondo senza le certezze del passato e, di conseguenza, con tutte le inquietudini che affliggono l’uomo del Seicento così come quello del Novecento (C. Bene, 1970). In Letania ci si ritrova di fronte a un caotico fluire linguistico, dove la ripetizione si fa sentire anche attraverso le numerose figure retoriche che puntano sulla sovrabbondanza stilistica: Lubrano usa sapientemente allitterazioni (gli esempi sono davvero tanti: "cumiZia ZiZZe e vocaliZZa coZZe maruZZe", p. 11; ancora "Zingaro Zefiro Zelante Zattera nella ZiZZannia / e Zolla e Zampilli Zampironici e Zolforati Zuccherini", p. 38), parallelismo, anafore (prendiamo come esempio le pagine 60 e 61: anafora di "cantami" per cinque volte, di "tu" per tre volte" e dell’espressione "saprò scrivere" per sei volte, in apertura di altrettante strofi), ma ci sono anche epifore (anche con ripetizioni di intere espressioni "senza quadri alle pareti", p. 80), paronomasie, rime ("esonda" - "si inonda", p. 75; "Collepasso" - "Asso", p. 73") e rime interne ("sono qui a Roca nel Salento a raccogliere sabbie nel vento, p. 11). Dunque, l’opera di Carmine è anche un’opera musicale, una poesia da eseguire, una poesia per l’oralità, in cui fondamentale è l’aspetto performativo. D’altronde, verso l’inizio del poema, il poeta si descrive in terza persona nell’atto di cantare, cioè declamare la materia di cui sta scrivendo, in maniera analoga agli incipit dei poemi cavallereschi: "Carmine canta co’ lenga amor-osa […] le stagioni gli amori i cantautori" (p. 15); ad un certo punto, poi, l’atto del cantare è così sentito dal poeta al punto che voce e autore diventano un tutt’uno e il verbo "canta" si fonde col nome del poeta: "Carminecanta" diviene un’unica parola, pronta a descrivere "l’Averno il verno l’inferno" (ibid.).Versi scritti e voce sono una cosa sola; gli uni non esistono senza l’altra e viceversa.

Carmine Lubrano riesce a trasformare tutto in poesia, anche ciò che la nostra tradizione lirica ha sempre tenuto ai margini: il cibo diventa poesia, lo sperma diventa poesia, il vomito che sopraggiunge dalla morte di un amore diventa poesia. Il folklore entra a pieno titolo, a pieno titolo, nella poesia: riecheggiano nei versi i suoni di canzoni popolari salentine, come la Ninella di Calimera (p. 7), i suoni della tradizionale pizzica e della taranta, che d’altronde sono nenie, litanie ripetute che si inseriscono fra le parole dell’autore. I testi di Letania raccontano di ricordi di vicende personali, ma aprono anche una finestra sul mondo, mettendo il lettore di fronte ad avvenimenti storici di un certo peso, che spaziano da tempi antichi fino alle vicende contemporanee: ad esempio, si fa riferimento all’assedio di Otranto da parte dei turchi del 1480, che invasero diverse parti del Salento fra cui Roca Vecchia, ma si accenna anche alla caduta del Ponte Morandi di Genova, dramma avvenuto nell’estate del 2018; si ricordano anche momenti letterari centrali nella nostra storia, come la Lectura Dantis che tenne Carmelo Bene sulla Torre degli Asinelli, il 31 luglio del 1981, per commemorare l’anniversario della strage della stazione di Bologna. Riuscire a fare questo senza appesantire, senza rattristare il lettore, senza scadere nella retorica, senza creare un clima lirico, ma permettendo ugualmente di ricordare e ragionare, è una capacità che pochi hanno. La penna di Carmine Lubrano può permetterselo.

Come ogni scrittura antagonistica e provocatoria che si rispetti, l’opera non può non scontrarsi anche col contesto politico in cui si vive, che viene trattato con amara ironia tant’è che si parla di "una nuda italia che suda catarro" (p. 15) e nella sezione Letania ‘nfierno e paraviso il poeta invoca a una fuga lontano da alcuni dei politici più in voga del momento (p. 36).

La poesia di Lubrano è una poesia che percorre i cinque sensi: grazie all’intenso modo di scrivere del poeta, il lettore può ascoltare suoni, può sentire odori (come il "profumo di salsedine" p. 89) e può provare ribrezzo verso il tanfo di diversi elementi nominati ("affogati nei liquami", p. 82), può assaporare cibi prelibati che diventano elementi non secondari dell’opera, dalle cozze ai pasticciotti. È una poesia che ti fa vivere le esperienze descritte, che ti fa sentire addosso ciò che viene detto. In modo particolare, il poema di Lubrano dà particolare risalto alla dimensione della carnalità, al senso del tatto, alla fisicità dei corpi con cui si entra in contatto; sono tante le parti del corpo che, infatti, vengono nominate (pube, capelli, ginocchio, genitali, mammelle), accrescendo la carica erotica che intensamente percorre le pagine di un’opera che non smette mai di rievocare le diverse località del Salento in cui si reca l’autore, dipingendo quasi un Salento mitico, archetipico, scenario ideale per il susseguirsi ininterrotto e incessante dei pensieri di Carmine. Un dionisiaco vitalismo si irradia fra le parole, riuscendo a toccare ogni ambito trattato, con un’energia arcana e vulcanica: si incontrano scene di balli, di canti, di intensa passione sessuale, di estatica goduria che deriva anche solo da un bicchiere di buon vino rosso o dalla bellezza delle giovani ragazze innamorate che passeggiano.

La poetica di Lubrano è totalizzante, permeata da un panismo che porta l’autore a lasciare in eredità al mondo il suo "seme" e il suo "canto" (p. 90), attraverso il suo "coito con l’intero mondo" (p. 94), come uno degli ultimi anacoreti – come l’autore stesso scrive – concentrati e devoti alla poesia: una poesia antilirica che deve necessariamente riaffermarsi in un contesto, delineato con amara ironia, un contesto in cui il conformismo e una sorta di apatia del pensiero tengono incatenate le intelligenti manifestazioni di libertà. Per questi e per tanti altri motivi che scoprirete, invito i lettori a conoscere maggiormente Carmine Lubrano e ad approfondire la sua opera Letaniasalentina e altre Letanie, che come il suo autore scrive è un libro che non deve essere lasciato "tra la polvere / di scaffali che non conosceranno mai le nuove strade" (p. 93), ma che deve essere portato in giro, sotto i cieli delle città barocche, ma anche nei posti peggiori, anche "tra il piscio di latrine" (ibid.), poco importa: ciò che importa è che, nel rispetto della sua natura, l’opera sia vissuta e, soprattutto, che possa sempre vivere.